भारत के आपदा प्रबंधन में पशुओं को भी जगह मिलनी चाहिए

भारत में पशुपालन एक अहम आर्थिक गतिविधि है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, यह कृषि के कुल सकल मूल्य वर्धन (अर्थव्यवस्था में किसी कंपनी, सेक्टर आदि का योगदान) में 30.38 प्रतिशत का योगदान देता है। इससे तीन करोड़ से अधिक लोगों को आजीविका मिलती है। इसके अलावा, भारत में पशुधन की कुल आबादी लगभग 53.578 करोड़ है और 70 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण परिवार मवेशियों को पालते हैं। सिचुएशन असेसमेंट सर्वे (एसएसए) 2021 की रिपोर्ट बताती है कि पशुपालन, डेयरी और मछली पालन आय के स्थाई स्रोत हैं और किसान परिवारों की औसत मासिक आय में 15 प्रतिशत का योगदान देते हैं।

हर साल आपदाओं के कारण अनगिनत पशुओं की मृत्यु हो जाती है। देश में 45.25 प्रतिशत पशुधन (जिसमें भैंस, गाय, बकरी और सुअर शामिल हैं) बाढ़ के जोखिम के प्रति संवेदनशील है, जबकि 44 प्रतिशत सूखा और चक्रवात से प्रभावित होते हैं। दुर्भाग्यवश, इन आपदाओं से प्रभावित होने वाले बिल्ली और कुत्ते जैसे पालतू जानवरों से जुड़े कोई भी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

पशुपालक समुदायों के लिए, आपदा के दौरान अपने पशुओं को पीछे छोड़ देने का विचार भी कल्पना से परे होता है। फिर भी, जब आपदा आती है तो उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचता है। उदाहरण के लिए, 2018 में केरल की बाढ़ में कई लोगों ने जल्द घर लौटने की उम्मीद के साथ अपने जानवरों को वहीं बंधा या खुला छोड़ दिया था। जब वे लौटे, तो पानी छत तक पहुंच चुका था और उनके पशुओं के शव वहीं तैर रहे थे।

कुछ इसी तरह की कहानियां असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और उन तमाम जगहों से भी सुनने को मिलती हैं, जहां हमारे संगठन ह्यूमेन वर्ल्ड फॉर एनिमल्स ने बीते सालों में राहत कार्य किया है। पशुपालकों और उनके पशुओं का संबंध केवल आर्थिक पहलू तक सीमित नहीं होता है। यह एक भावनात्मक और सांस्कृतिक रिश्ता है, जो उनकी जीवनशैली में रचा-बसा है। इन समुदायों की आपदाओं से उबरने की क्षमता बड़े पैमाने पर उनके पशुओं की सुरक्षा और देखभाल पर निर्भर करती है, जिसे अक्सर आपदा प्रबंधन योजनाओं में नजरअंदाज कर दिया जाता है।

मौजूदा व्यवस्था की खामियां

बीते दो दशकों में, खासकर 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के बाद, भारत की आपदा प्रबंधन प्रणाली बहुत बेहतर हुई है। लेकिन सार्वजनिक नीति में अभी भी पशुओं को शामिल किए जाने के प्रयास काफी नहीं हैं।

इस संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कुछ कदम इस तरह हैं:

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 के जरिए भारत में आपदा प्रबंधन की प्रारंभिक दिशा तय की गई। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रावधान रखा गया, जो आपदाओं के दौरान पशुओं के बचाव को महत्व देता है और उनके लिए आश्रय, चारा व आपदा के बाद देखरेख से जुड़ी बुनियादी जिम्मेदारियों को स्पष्ट करता है। यह प्रावधान एक मील का पत्थर था, क्योंकि पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर आपदा ढांचे में पशुओं को औपचारिक रूप से शामिल किया गया था। लेकिन यह नीति से अधिक एक उद्देश्य-पत्र था, जिसमें इसके अमल से जुड़े निर्देश शामिल नहीं हैं। यह स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाता कि राज्यों की आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली में पशुओं को शामिल करने के लिए कैसी व्यवस्था का विकास किया जाना चाहिए। नतीजतन, यह नीति एक मिसाल तो पेश करती है, लेकिन जिला और पंचायत स्तर—जहां आपदाओं का सबसे तीव्र प्रभाव पड़ता है—पर पशु कल्याण को प्रभावी रूप से संबोधित करने में नाकाम रहती है।

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2019, पिछली नीतियों को आगे बढ़ाते हुए सेंडाई फ्रेमवर्क के अनुरूप अधिक स्पष्ट रूप से तैयार की गई है और आपदा जोखिम न्यूनीकरण को एक व्यापक दृष्टि से देखती है। इसमें विशेष रूप से दो खंड (2.5 और 2.6) शामिल हैं, जो समुदायों की आपदा-प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में पशुधन और पालतू पशुओं की सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करते हैं। यह लाइवस्टॉक इमरजेंसी गाइडलाइन्स एंड स्टैंडर्ड (एलईजीएस) सरीखे दुनिया के सबसे कारगर तरीकों को अपनाने की सिफारिश करती है। यह इस तथ्य पर बल देती है कि मानव और पशु कल्याण, विशेषकर ग्रामीण भारत में (जहां देश के 95 प्रतिशत से अधिक पशुधन मौजूद है), एक-दूसरे पर गहराई से निर्भर हैं। लेकिन यह योजना पशुधन तक ही सीमित है। पालतू जानवर, आवारा पशु, सर्विस एनिमल्स और यहां तक कि वन्यजीवों को भी उनके सामाजिक, भावनात्मक और पारिस्थितिक महत्व के बावजूद इसमें न के बराबर तवज्जो दी गई है। इसके अलावा, योजना में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो राज्यों और जिलों के लिए इसकी सिफारिशों को लागू करना अनिवार्य बनाता हो। यह राज्य और स्थानीय स्तर की योजनाओं के साथ एकीकरण की सिफारिश तो करती है, लेकिन इसे लागू करने या इसकी निगरानी के लिए कोई व्यवस्था मौजूद नहीं है। साथ ही, इसमें विभिन्न पशु समूहों के लिए आपदा-विशेष और क्षेत्र-विशेष रणनीतियां भी नदारद हैं।

- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2025 और 2024 में इसमें किया गया संशोधन पशुओं या उनके कल्याण का उल्लेख नहीं करते हैं। इसी प्रकार, 2016 में प्रधानमंत्री द्वारा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (डीआरआर) पर पेश किया गया दस सूत्रीय एजेंडा भी आपदा जोखिमों से पशुओं की सुरक्षा और पुनर्वास का उल्लेख नहीं करता है।

इन योजनाओं और नीतियों के अस्तित्व में होने के बावजूद, इनका क्रियान्वयन अब भी असंगत और अधूरा है। हालांकि पूर्व चेतावनी प्रणालियों में सुधार हुआ है, लेकिन इसमें पशुओं की सुरक्षा से जुड़े दिशा-निर्देश शायद ही कभी शामिल होते हैं। सामुदायिक स्तर पर, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, तैयारी का स्तर बेहद सीमित है, जिससे पशुपालक और उनके पशु आपदाओं के समय असुरक्षित बने रहते हैं।

मसलन, हाल ही में असम के बरपेटा और धुबरी जिलों में आई बाढ़ के दौरान हमारे राहत कार्य में यह साफ दिखाई दिया कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे रेतीले टीलों पर बसे समुदाय हर साल आने वाली बाढ़ और नदी-कटाव के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। ये समुदाय अपनी आजीविका के लिए बड़े पैमाने पर पशुओं पर निर्भर रहते हैं। लेकिन इनके पास आपदा से पहले पशुओं की सुरक्षा के लिए किसी भी तरह की तैयारी या उपाय नहीं होते। नतीजतन, वे हर साल बाढ़ की मार झेलते हैं, जिससे उनकी हालत और बदतर हो जाती है। देशभर में कई अन्य समुदायों की भी यही कहानी है।

आपदा से निपटने की तैयारी मजबूत होती हैं और अधिक संवेदनशील इलाकों की पहचान होती है।

पशु आबादी और आपदाओं से होने वाले नुकसान पर सटीक व विश्वसनीय आंकड़ों की कमी, आपदा प्रबंधन की एक गंभीर कमी है। आंकड़े जुटाने की व्यवस्था भले ही मौजूद हो, लेकिन उसका अनुपालन बेहद कमजोर है। बहुत कम राज्य आपदाओं के दौरान हुई पशुहानि का व्यवस्थित लेखा-जोखा रखते हैं। यह आपदा नियोजन में पशु कल्याण को मिले सीमित महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है।

नीति स्तर पर मौजूद कमियों के बावजूद, आपदा प्रबंधन या आपदा बहुल क्षेत्रों में ग्रामीण या पशुपालक समुदायों के साथ काम कर रही गैर-लाभकारी संस्थाएं कुछ व्यावहारिक कदम उठा सकती हैं। ये तरीके आपदा के जमीनी असर को कम करने में काम आ सकते हैं।

आगे की राह: समुदाय आधारित समाधान

ह्यूमेन वर्ल्ड फॉर एनिमल्स, 2013 से भारत में आपदा प्रतिक्रिया के क्षेत्र में सक्रिय है। शुरूआत में हमारा ध्यान राहत और बचाव कार्य पर केंद्रित था। इसमें बाढ़, चक्रवात और अन्य आपदाओं से प्रभावित हजारों पशुओं को आपातकालीन बचाव, भोजन और चिकित्सकीय देखभाल उपलब्ध करवाने जैसे काम शामिल थे। समय के साथ, हमारा काम तैयारी, कैपेसिटी बिल्डिंग और नीति स्तरीय सिफारिशों की ओर अग्रसर हुआ। अब हम आपदा जोखिम कम करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन्स ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क्स रिडक्शन के मुताबिक, जोखिम कम करने और बचाव की दिशा में खर्च किया गया एक डॉलर आपदा के बाद की प्रतिक्रिया और पुनर्वास में खर्च होने वाले 15 डॉलर तक की बचत कर सकता है। इसी वजह से, 2021 से समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (कम्युनिटी बेस्ट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन—सीबीडीआरआर) हमारे प्रयासों का एक अहम हिस्सा बन गया है। पारंपरिक टॉप-डाउन तरीकों से उलट, सीबीडीआरआर बॉटम-अप नजरिए को अपनाता है। यह मानता है कि स्थानीय समुदाय, जो सबसे पहले आपदाओं के प्रभाव का सामना करते हैं, के पास इससे निपटने के लिए जरूरी ज्ञान और कौशल होता है।

1. समुदायों को शुरुआती चेतावनी संकेत समझने और पहचानने में सक्षम बनाना

शुरुआती चेतावनी और जोखिम की सही समझ का अर्थ है कि चेतावनी संदेश समय से और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप उन लोगों तक पहुंचे, जिन्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत है। हमारे अनुभव से यह सामने आया कि कई समुदायों में महिलाओं (जो आमतौर पर पशुओं की मुख्य देखभालकर्ता होती हैं) को या तो सबसे अंत में चेतावनी मिलती है, या फिर वे उसका आशय ठीक से समझ नहीं पाती। इसका मुख्य कारण है कम साक्षरता दर, मोबाइल फोन तक सीमित पहुंच और पारंपरिक चेतावनी प्रणालियों में उनकी सीमित भागीदारी।

हालांकि शुरुआती चेतावनी तंत्र को बेहतर बनाने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन हम सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्रियों के जरिए समुदायों को जागरुक करते रहते हैं। इसके लिए हम स्थानीय रेडियो चैनल, दीवारों पर क्षेत्रीय भाषाओं में बनाए गए पोस्टर और तस्वीरें लगाने जैसे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि लोग समझ सकें कि किस तरह के संकेतों पर ध्यान देना है। हम यह जानकारी सोशल मीडिया चैनलों पर भी साझा करते हैं। इसके अलावा, हमने ऐसे अस्थाई आश्रय स्थलों की पहचान भी की है, जहां बचाव और निकासी संकेत जारी होने पर पशुओं को ले जाया जा सके।

हम पूरे जिले में संकेतों (साइनबोर्ड्स) के साथ सुरक्षित निकास मार्ग बनाने और समुदाय को इनका इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण देने की योजना पर काम कर रहे हैं। सुदूर इलाकों में, सुरक्षा चेतावनियों को लेकर एक जैसी समझ बना पाना, अब भी एक बड़ी चुनौती है। जीवन रक्षक जानकारियों को सबकी पहुंच में लाने के लिए अभी बहुत काम करना बाकी है। इस दिशा में, हम एक एआई-आधारित शुरुआती चेतावनी उपकरण विकसित कर रहे हैं, जिससे प्रत्येक परिवार और उनके पशुओं का आपदा जोखिम के आधार पर वर्गीकरण किया जा सके और उन्हें समय रहते उपयुक्त चेतावनी तथा तैयारी संबंधी सलाह दी जा सके।

2. समुदाय के सदस्यों को आपातकालीन किट तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करना

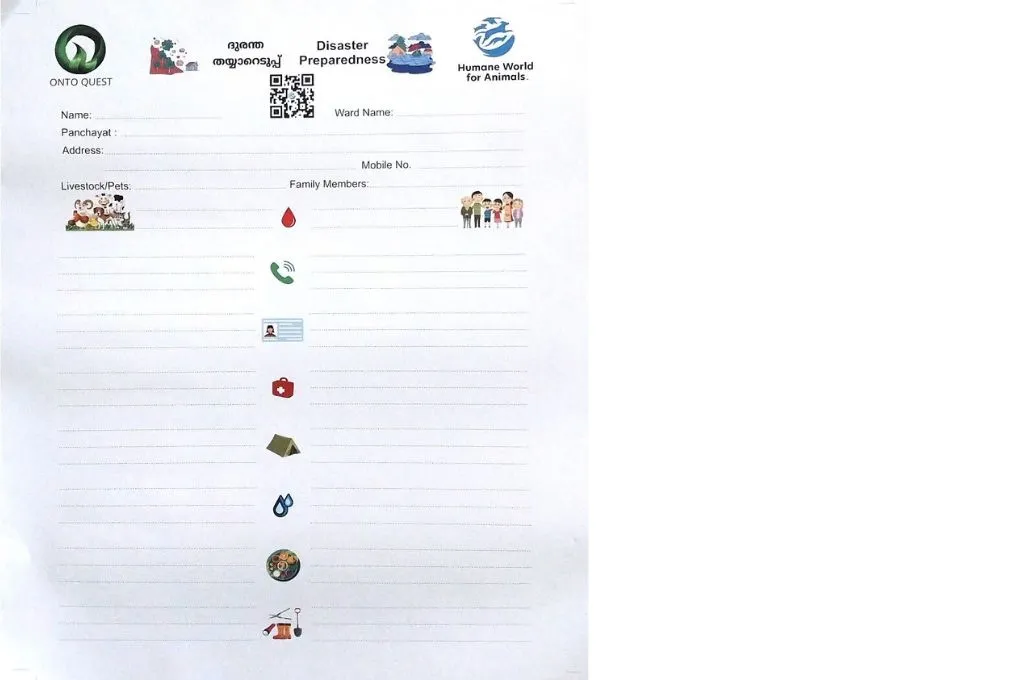

स्कूलों में आपदा प्रबंधन से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान बच्चों के साथ काम करते हुए सबसे पहले हमने आपातकालीन किट बनाने पर बात करना शुरू किया। हमने एक दो कॉलम वाली सूची बनाई, जिसमें एक तरफ परिवार की जरूरतों से जुड़ी चीजों को दर्ज करना था और दूसरी तरफ जानवरों से जुड़ी जरूरतों को। छात्रों से हमने इस सूची को घर ले जाकर पूरा करने के लिए कहा। एक बार जब यह तैयार हो गई, तो छात्रों ने उसे ऐसी जगह पर लगा दिया जहां से वे आते-जाते इसे देख सकें। इसके अलावा, आईईसी सामग्री ने भी हमें अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद की।

3. स्थानिक जोखिम का आकलन करना

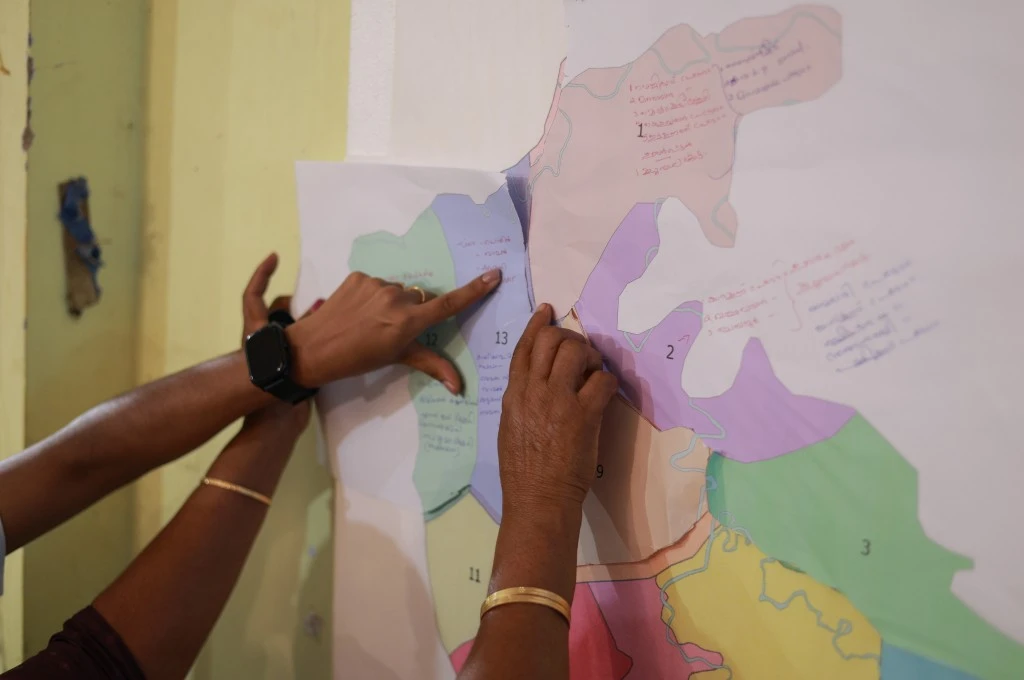

भले ही यह सुनने में तकनीकी लगे, लेकिन समुदाय को सहभागी बनाकर स्थानिक जोखिम आकलन (स्पेशियल रिस्क असेसमेंट) को रुचिकर बनाया जा सकता है। समुदाय आधारित, स्थानिक जोखिम आकलन में स्थानीय नागरिक अपने ज्ञान और अनुभव से खतरनाक क्षेत्रों और सुरक्षित इलाकों का एक नक्शा तैयार करते हैं। इससे आपदा से निपटने की तैयारी मजबूत होती हैं और अधिक संवेदनशील इलाकों की पहचान होती है। साथ ही, इससे निकासी योजनाओं की दिशा तय होती है और उच्च-जोखिम वाले इलाकों में पशुओं और अन्य संवेदनशील समूहों के लिए एक समावेशी योजना भी तैयार हो पाती है। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि लोगों के पास मौजूद उनके इलाके की जानकारी, जोखिम के आकलन को एक बेहतर स्तर पर ले जाती हैं।

हमारे प्रशिक्षण सत्रों में हम एक गतिविधि करवाते हैं, जिसका नाम है ‘मिलियन पिक्सल्स गेम’। इसमें पंचायतों के बड़े नक्शों के अलग-अलग वार्डों को काटकर प्रतिभागियों में बांटा जाता है। फिर उन्हें कुछ जगहों या हिस्सों, जैसे—नदी, पोस्ट ऑफिस और बाढ़ प्रभावित हिस्सों को पहचानने के लिए कहा जाता है।

इस नक्शे पर बाढ़ के इलाकों को पहचानते और पशुओं के लिए सुरक्षित इलाके चिन्हित करते हुए, समुदाय यह समझ पाते हैं कि वे कितने खतरे में रह रहे हैं। इसी से वे उपयुक्त समाधान भी खोज पाते हैं । जैसे, वायनाड जिले की नूलपुझा पंचायत में एक खेल के मैदान को पशुओं के लिए सुरक्षित जगह के रूप में चुना गया, जबकि वहां किसी तरह का कोई आधारभूत ढांचा मौजूद नहीं था।

हम इन प्रयासों का विस्तार करने के लिए सार्वजनिक जगहों पर स्थाई निकासी मानचित्र और पिछली बार के बाढ़ स्तर का संकेतक लगाने की योजना बना रहे हैं। केरल के स्थानीय स्वशासन विभाग (एलएसजीडी) के सहयोग से हमें सटीक स्थानीय नक्शे मिले हैं। ये जानकारियां जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के साथ भी साझा की जाती हैं, ताकि आपदा के समय इनका उपयोग हो सके।

4. स्कूलों में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण करवाना

शुरुआती शिक्षा, लंबे समय तक टिकने वाली प्रतिरोधक क्षमता की नींव रखती है। इसी उद्देश्य से हम स्कूलों में ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जो अनुभव-आधारित शिक्षण विधियों पर केंद्रित होते हैं। जैसे, कहानी सुनाना, खेलकूद, नाट्य गतिविधि और चित्रकला प्रतियोगिताएं, जिनका केंद्र बिंदु मनुष्य–पशु संबंध होता है। हमारे सत्र 13–15 वर्ष की आयु के छात्रों के लिए होते हैं, ताकि वे जोखिम की पहचान, सुरक्षा कौशल, शुरुआती चेतावनी और प्रतिक्रिया, तथा पशु-देखभाल जैसे मूलभूत सिद्धांत समझ सकें और उन्हें घर में भी अपनायें।

स्कूलों के व्यस्त पाठ्यक्रम के बीच वहां साल में दो बार प्रशिक्षण आयोजित करना चुनौतीपूर्ण होता है। इस बाधा को दूर करने के लिए, हम शिक्षकों हेतु एक प्रशिक्षण मॉड्यूल और छात्रों के लिए एक पाठ्यपुस्तक तैयार कर रहे हैं, जिसे वे अपनी सुविधा से पढ़ और अभ्यास कर सकें। हमें विश्वास है कि यदि महीने में केवल एक पीरियड भी आपदा तैयारी के लिए रखा जाये, तो इसका असर दूरगामी होगा।

स्थानीय समुदायों के ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए, हम पंचायत स्तर की आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने की प्रक्रिया में हैं। यह न केवल वायनाड में अब तक किए गए हमारे प्रयासों को एक आधिकारिक स्वरूप देगा, बल्कि ऐसा मॉडल प्रस्तुत करेगा जिसे राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जा सके।

पशु-सम्बंधी आपदा-तैयारी के लिए सामुदायिक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आपसी सहयोग, नवाचार और निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। नीति निर्माताओं, नागरिक संगठनों और स्थानीय समुदायों को मिलकर मौजूदा कमियों को दूर करना होगा और एक अधिक समावेशी और मजबूत आपदा प्रबंधन प्रणाली बनानी होगी। पशुओं का कल्याण, उन परिवारों के कल्याण से गहराई से जुड़ा है जो उन पर निर्भर हैं—एक को सुरक्षित करना, दूसरे को सुरक्षित करने के बराबर है।

इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ें।

—