नियति से साक्षात्कार: समावेशी प्रगति की राह

आजाद भारत आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। 15 अगस्त 1947 की आधी रात के पहर पर हमने जिस भविष्य के निर्माण का संकल्प लिया था, क्या हम आज भी उस राह पर अडिग हैं? क्या यह राष्ट्र अपने प्रत्येक नागरिक को पूर्ण स्वराज, यानी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से संपूर्ण स्वतंत्रता दे पायेगा? या फिर हम एक ऐसा देश बनने जा रहे हैं, जहां कुछ मुट्ठी भर नागरिकों के पास विशेषाधिकार होगा? जहां अमीरों का दर्जा गरीबों से ऊंचा होगा, हिंदुओं को मुसलमानों से और उच्च जातियों को बाकी समाज से श्रेष्ठ माना जाएगा।

आज हमें एक बार फिर अपने अस्तित्व को तलाशना होगा और यह तय करना होगा कि हम किस राह पर अग्रसर हैं। हमारी अर्थव्यवस्था गहरे संकट का सामना कर रही है। जनता यह बात जानती है, लेकिन हुक्मरान इसका खंडन करते हैं। वे आंकड़ों की ढाल लेकर सच को ढकने की कोशिश करते हैं, मानो यह तूफान यूं ही गुजर जाएगा। वे मानते हैं कि जीडीपी में बढ़त से देश के नागरिकों का जीवन अपने आप बेहतर हो जाएगा। वे आवाम को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि भारत सही रास्ते पर है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था अन्य देशों की तुलना में तेजी से बढ़ रही है।

एक जटिल, जीवंत व्यवस्था का सुधार

एक लोकतांत्रिक राष्ट्र स्वभाव से ही एक जीवंत और जटिल व्यवस्था है। इसमें आर्थिक, सामाजिक और प्राकृतिक तंत्र परस्पर जुड़कर काम करते हैं। आज जिन बड़ी चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं—जैसे जलवायु परिवर्तन या आजीविका का संकट—वे इसी पारस्परिक असंतुलन और विघटन का परिणाम हैं। ऐसे में चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकॉनमी) की अवधारणा एक समाधान बन सकती है। इसका मूल विचार यह है कि उत्पादन प्रणालियों में ऊर्जा और संसाधनों का प्रवाह इस प्रकार हो, कि कोई भी वस्तु बेकार न जाए। हर संसाधन का पुनःउपयोग और पुनर्चक्रण हो, ताकि उसका लगातार इस्तेमाल किया जा सके।

यही सिद्धांत वित्तीय और पूंजी-आधारित अर्थव्यवस्था पर भी लागू किया जा सकता है। इसका आशय यह है कि जो वित्तीय संपत्ति और पूंजी उत्पन्न होती है, उसे कुछ चंद लोगों की मिल्कियत न होकर उन लोगों तक भी पहुंचना चाहिए, जिन्होंने उसके निर्माण में योगदान दिया है। जैसे प्लास्टिक और अन्य ठोस कचरा हमारी नदियों और महासागरों में जमा होकर प्रकृति को चोट पहुंचाता है, वैसे ही आज वित्तीय पूंजी और संसाधन निवेशकों तथा वित्तीय संस्थानों के पास इकट्ठा होते जा रहे हैं। इसका बहुत कम अंश वास्तविक उत्पादकों तक पहुंच पाता है। नतीजतन, इससे अर्थव्यवस्था और समाज दोनों को क्षति पहुंचती है और असमानता की खाई और गहरी होती जाती है। पिछले तीन दशकों में वित्तीय पूंजीवाद की ओर वैश्विक झुकाव ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया है।

यदि राजनीतिक शक्ति के साथ-साथ वित्तीय शक्ति भी आम नागरिकों के हाथों में बनी रहे, तो आर्थिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र और लोकतांत्रिक शासन तंत्र के बीच बढ़ती खाई को पाटा जा सकता है।

वर्तमान समय में हमारी अर्थव्यवस्था का ढांचा असंतुलित हो चुका है। यह कल्पना कि कुछ मुट्ठीभर लोगों के पास जमा अपार पूंजी धीरे-धीरे समाज के उन वर्गों तक भी पहुंचेगी (ट्रिकल-डाउन), जो वास्तव में उसके निर्माण में भागीदार हैं—व्यवहारिक रूप से सच साबित नहीं हुई है। जिनके पास अधिक पूंजी है, वे नीतियों को प्रभावित करने की राजनीतिक शक्ति भी रखते हैं। उसी के सहारे वे और अधिक पूंजी अर्जित करते जाते हैं। जबकि, लोकतंत्र की बुनियाद यह है कि राजनीतिक शक्ति जनता के हाथों में कायम रहे।

पिछले एक दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था के शीर्ष स्तर पर करोड़पतियों की संख्या लगातार बढ़ी है, जबकि दूसरी ओर करोड़ों लोग पर्याप्त आय और रोजगार की तलाश में जूझ रहे हैं। इसका नतीजा यह है कि जहां समाज का एक छोटा तबका बेहिसाब संपत्ति का मालिक बनता जा रहा है, वहीं अधिकांश हिस्सा अपनी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहा है।

लोगों के लिए, लोगों द्वारा उद्यम निर्माण

भारत की ‘किस्मत से बाज़ी’ और एक समावेशी अर्थव्यवस्था के सफर को आगे बढ़ाने के लिए, हमें समाज के निचले तबके तक पूंजी का संचय सुनिश्चित करना होगा। यदि हमें आय और पूंजी की असमानताओं को कम करना है और लोकतंत्र को सशक्त बनाए रखना है, तो ऐसे उद्यम खड़े करने होंगे जो लोगों द्वारा संचालित हों और जिनका स्वामित्व भी स्वयं लोगों के पास हो।

‘जन-उद्यम’ की अवधारणा नई नहीं है। यह भारत सहित कई देशों में लंबे समय से मौजूद है। अमूल डेयरी सहकारी संस्था, स्व-नियोजित महिला संघ (सेवा) के महिला उद्यम, बुनकरों और किसानों की सहकारी समितियां आदि इसके कुछ प्रचलित उदाहरण हैं। इसी तरह, बांग्लादेश में बांग्लादेश रूरल एडवांसमेंट कमेटी (बीआरएसी) और ग्रामीण बैंक ने हजारों ऐसे उद्यमों को जन्म दिया है, जिनमें अधिकांश महिलाओं द्वारा संचालित और स्वामित्व प्राप्त हैं।

बीते पचास वर्षों में जिस आर्थिक सोच ने सार्वजनिक नीतियों को दिशा दी, आज जलवायु परिवर्तन ने उसकी नींव को ही चुनौती दे डाली है। समाज के शासन में जिस बदलाव की जरूरत है, वह आसान नहीं होगा। जब सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक शक्ति का पलड़ा वंचितों के पक्ष में जाएगा, तब निश्चित ही मौजूदा व्यवस्था के शक्तिशाली वर्ग इसका विरोध करेंगे। इसलिए समझदारी शायद इसी में है हम चक्रीय प्रणालियों (सर्कुलर सिस्टम) की ओर बढ़ें और अतीत के सफल उदाहरणों से सीखें। जैसे, सामुदायिक स्वामित्व वाले उद्यम, सहकारी समितियां और स्थानीय आत्मनिर्भरता। यह वो उदाहरण हैं जिन्होंने समाज को उस दौर में भी स्थिरता और समानता दी थी, जब विकास को केवल अनियंत्रित आर्थिक वृद्धि के पैमाने से नहीं मापा जाता था।

आर्थिक स्थिरता और समावेशन के मार्ग

एक मजबूत अर्थव्यवस्था और न्यायपूर्ण समाज के लिए सात दूरदर्शी विचार, जो हमें नई दिशा दिखा सकते हैं।

1. आर्थिक विकास की दौड़ से बचें

जीडीपी को प्रगति का अंतिम और सर्वोच्च पैमाना मान लेने की प्रवृत्ति पर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। लेकिन, यह सवाल उठाने वालों को अक्सर अतिवादी कहकर खारिज कर दिया गया। अब जोसेफ स्टिग्लिट्ज, अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो जैसे कई नोबेल पुरस्कृत अर्थशास्त्री खुद यह कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र की बुनियादी धारणाओं पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, विशेषकर जीडीपी के उद्देश्य पर। मानव प्रगति के लक्ष्यों को पुनर्परिभाषित करने की जरूरत है। हमें सोचना होगा कि असल में हमारी आकांक्षाएं क्या होनी चाहिए? और हम कैसे मापेंगे कि हम उस दिशा में आगे बढ़ भी रहे हैं या नहीं?

2. ‘उपभोक्ता’ कल्याण नहीं, बल्कि ‘नागरिक’ कल्याण बने प्रगति का उद्देश्य

अर्थव्यवस्था के ढांचे में मनुष्य को उपभोक्ता और उत्पादक के रूप में देखा जाता है। लेकिन, समाज में वह सबसे पहले एक नागरिक है। नागरिकों की जरूरतें केवल उपभोग तक सीमित नहीं होती। इसलिए वह केवल वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से संतुष्ट नहीं हो सकते। उनके लिए न्याय, गरिमा और सामाजिक सद्भाव जैसे मूल्य भी अहम होते हैं। जब नीतियों का मूल्यांकन केवल उपभोक्ता कल्याण के आधार पर किया जाता है—जैसे मुक्त व्यापार या प्रतिस्पर्धा की नीतियों में—तो यह दृष्टिकोण नागरिकों के उन मूल्यों को नजरअंदाज कर देता है, जो किसी भी समाज की असली पहचान होते हैं।

3. ‘बाजार’ हर समस्या का हल नहीं है

निश्चित रूप से पैसा लेन-देन और बाजार व्यवस्था को सुचारु बनाने का सुविधाजनक माध्यम है। लेकिन जब हर वस्तु और सेवा को पूरी तरह बाजार पर छोड़ दिया जाता है, तो सबसे अधिक नुकसान उन लोगों को होता है जिनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं होते। वहीं जिनके पास पहले से धन और शक्ति है, वे उसका लाभ उठाकर और अधिक संसाधन अर्जित कर लेते हैं। पिछले पचास वर्षों में ‘बाजारीकरण’ की इस प्रवृत्ति ने सामाजिक असमानताओं को और गहरा किया है। अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी और कई अन्य विद्वानों ने इस प्रक्रिया को विस्तार से दर्ज किया है।

4. सरकार आवश्यक है

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन का प्रसिद्ध कथन है कि, “सरकार समस्या होती है, समाधान नहीं।” लेकिन 2008 की मंदी और कोविड-19 महामारी ने इस धारणा को उलटकर रख दिया। जो पूंजीवादी कंपनियां कारोबार के चलते सरकार को अपने रास्ते से दूर रखना चाहती थी, वो अर्थव्यवस्था के डगमगाते ही सरकारी राहत पैकेज पाने के लिए कतारों में खड़ी दिखी। इससे यह स्पष्ट हो गया कि जब संकट गहराता है, तो व्यवस्था को संभालने के लिए सरकार की सक्रिय भूमिका अपरिहार्य होती है।

5. बौद्धिक संपदा पर जनता का अधिकार

हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं, जिसे ज्ञान का युग कहा जाता है। जिस तरह पहले जमीन का मालिकाना हक शक्ति और संपन्नता तय करता था, आज वही स्थिति ज्ञान और बौद्धिक संपदा के साथ है। बौद्धिक ज्ञान के एकाधिकार ने उसके मालिकों को अपार संपत्ति और ताकत दी है। हालांकि, इनमें से कई नवाचार बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निवेश से संभव हुए थे। इसके अलावा, आधुनिक तकनीकें दोधारी तलवार हैं। उनका इस्तेमाल समाज के लिए हितकारी भी हो सकता है और विनाशकारी भी। ऐसे में यह जरूरी है कि नई संस्थाएं बनाई जायें, जो तकनीकों पर सार्वजनिक स्वामित्व सुनिश्चित करें और उनके प्रयोग के लिए स्पष्ट, न्यायपूर्ण और मानवीय नियम तय करें।

6. प्रगति का आधार प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग है

आधुनिक समाजों और अर्थव्यवस्थाओं की कई समस्याएं इस सोच से जुड़ी हैं कि केवल डार्विनवादी प्रतिस्पर्धा (सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट—सर्वश्रेष्ठ ही अपना अस्तित्व बचा पायेगा) ही प्रगति का रास्ता है। बचपन से ही बच्चों को स्कूल में प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जाता है। कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाएं। राष्ट्र भी इसी दौड़ में एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इतिहास यह दिखाता है कि मानव सभ्यता का असली विकास सहयोगी संस्थाओं और सामूहिक प्रयासों से हुआ है, न कि केवल प्रतिस्पर्धा से। आज सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भी अलग-अलग क्षेत्रों के वैज्ञानिकों, हितधारकों और देशों के बीच सहयोग आवश्यक है। साझा संसाधनों को मिलकर बांटने और उनका जिम्मेदाराना प्रबंधन करने की क्षमता, इक्कीसवीं सदी में मानवता के अस्तित्व की बुनियादी शर्त बन चुकी है।

7. शक्ति का केंद्रीकरण नहीं, विकेंद्रीकरण आवश्यक है

ऊपर से नीचे थोपे गए प्रशासनिक और नीतिगत ढांचे (टॉप-डाउन) बार-बार विफल साबित हुए हैं, क्योंकि वे वैश्विक समस्याओं को एक समग्र परिप्रेक्ष्य में देखने के बजाय टुकड़ों में बांटकर देखते हैं। वर्तमान में कुल 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, जो गहरे तौर पर एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनमें से कोई भी लक्ष्य अकेले पूरा नहीं हो सकता। साथ ही, इनसे जुड़ी जटिलताओं का स्वरूप हर जगह अलग है। जैसे, अलास्का और बारबाडोस की पर्यावरणीय चुनौतियां अलग हैं; उत्तराखंड और केरल की परिस्थितियां एक जैसी नहीं हैं। न्यूयॉर्क की बस्तियों में रोजगार का संकट बिहार के ग्रामीण इलाकों से भिन्न है। इसलिए, हर समस्या के समाधान स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ही तलाशे जाने चाहिए।

विश्लेषण बताते हैं कि यदि हमने अपने मौजूदा तरीकों का इस्तेमाल जारी रखा, तो हम सतत विकास लक्ष्यों को वर्ष 2087 से पहले हासिल नहीं कर पायेंगे, जबकि मूल लक्ष्य वर्ष 2030 है। हर जगह कम से कम 17 में से 7 चुनौतियों का तत्काल समाधान जरूरी है। अगर गणना की जाए, तो 17 समस्याओं में से 7 को चुनने के 9.4 करोड़ से अधिक अलग-अलग संयोजन हो सकते हैं। स्पष्ट है कि ‘एक ही नुस्खा सब पर लागू’ करने वाले वैश्विक समाधान, स्थानीय वास्तविकताओं पर खरे नहीं उतर सकते।

सिस्टम साइंस यह दर्शाती है कि वैश्विक स्तर की जटिल समस्याओं का हल तभी मिलेगा, जब स्थानीय समुदाय अपने गांवों और कस्बों में मिलकर सहभागी उपाय तैयार करेंगे। जलवायु परिवर्तन और असमान आर्थिक विकास का वास्तविक समाधान भी यहीं निहित है। यही भारत की सामाजिक-आर्थिक प्रगति का गांधीवादी रास्ता था, जिसे 1950 के दशक के बाद पश्चिमी विकास मॉडल के मोह में त्याग दिया गया।

नई सोच की ओर कदम

आर्थिक ढांचे में वास्तविक बदलाव तभी संभव है, जब मौजूदा व्यवस्था में सत्ता और संसाधनों पर काबिज लोग बाहर उठने वाली आवाजों को सुनना शुरू करेंगे। उन्हें बाहर धकेलने के बजाय उनकी आकांक्षाओं और विचारों को समझना होगा। विश्व की कुल 10 प्रतिशत आबादी, जो शक्तिशाली जी7 देशों का हिस्सा है, को शेष 90 प्रतिशत देशों की बात सुननी होगी। आर्थिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों के शीर्ष पदों पर बैठे 1 प्रतिशत लोगों को शेष 99 प्रतिशत आवाजों पर ध्यान देना होगा। भारत की आलीशान कोठियों की चारदीवारी के अंदर रहने वाले संपन्न वर्ग को उन गरीबों की पीड़ा सुननी होगी, जो उन्हीं दीवारों के बाहर अपना गुजारा करने के लिए जूझते हैं।

हमें अपनी अर्थव्यवस्था, कारोबार और सामाजिक जीवन के पुनर्निर्माण की शुरुआत मूल प्रश्नों से करनी होगी। आर्थिक विकास का वास्तविक उद्देश्य क्या है? व्यवसायों और अन्य संस्थाओं का मकसद क्या होना चाहिए? हमें इससे भी आगे बढ़कर सोचना होगा। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हम और हमारी संस्थाएं किसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बने हैं?

इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ें।

—

अधिक जानें

लेखक के बारे में

-

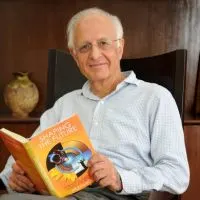

अरुण मायरा कई महत्वपूर्ण पुस्तकों के लेखक हैं, जिनमें ट्रांसफॉर्मिंग सिस्टम्स: व्हाई द वर्ल्ड नीड्स ए न्यू एथिकल टूलकिट, रीडिजाइनिंग एन एयरोप्लेन वाइल फ्लाइंग: रिफॉर्मिंग इंस्टिट्यूशन्स, और हाल ही में प्रकाशित रीइमैजिनिंग इंडियाज इकॉनमी: द रोड टू ए मोर इक्विटेबल सोसाइटी शामिल हैं। उन्होंने टाटा समूह में 25 वर्षों तक काम किया, अमेरिका में इनोवेशन एसोसिएट्स के सीईओ रहे और भारत में बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के चेयरपर्सन के रूप में नेतृत्व की कमान संभाली। वह 2009 से 2014 तक भारत के पूर्व योजना आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं और 2015 से 2024 तक हेल्पएज इंटरनेशनल के चेयरपर्सन के पद पर कार्यरत रहे।