फ़ोटो निबंध: जलवायु परिवर्तन पर सबक

जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील देशों की सूची में भारत सातवें स्थान पर आता है। क्लाइमेट वल्नरबिलिटी इंडेक्स के अनुसार, भारत की 80 फ़ीसदी आबादी निरंतर जलवायु आपदा के जोखिम में रहती है। जलवायु परिवर्तन की घटनाओं के धीमे शुरुआती प्रभावों के कारण अकेले साल 2020 में लगभग 14 मिलियन भारतीय लोगों ने पलायन किया। अगर वैश्विक तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 3.2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है तो 2050 तक पलायन करने वालों की संख्या तिगुनी से भी अधिक हो सकती है।

सूखे, बाढ़ और चक्रवात के बढ़ते प्रभावों के कारण और अधिक लोगों के जीवन और आजीविका खोने की आशंका प्रबल हो जाती है। हालांकि, भारत भर में समुदाय और लोग अपने आसपास के पर्यावरण में आए बदलावों के प्रति प्रकृति-आधारित समाधानों और पारंपरिक ज्ञान को अपनाकर पर्यावरण की सहनशक्ति का निर्माण कर रहे हैं।

यह फोटो निबंध भारत के कुछ सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील राज्यों जैसे केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और उत्तराखंड में रहने वाले लोगों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दर्शाता है। साथ ही यह इस बारे में बताता है कि ये लोग विषम परिस्थितियों के बीच रहकर कैसे अपने जीवन का पुनर्निर्माण कर रहे हैं।

जयचंद्रन और उनकी बेटियां केरल के इडुक्की जिले में अपने नए घर के सामने बैठी हैं। 2018 में केरल बाढ़ के दौरान उनका घर बह जाने के बाद, जयचंद्रन को एक सरकारी योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए की मदद मिली। इस धनराशि से उन्होंने अपने लिए एक नया घर बनाया।

शिव प्रकाश और उनका परिवार, राजस्थान के जोधपुर के नज़दीक गोविंदपुरा नाम के एक गांव में रहता है। 2000 के दशक की शुरुआत तक 250 परिवारों वाला गोविंदपुरा गांव मौसमी बाढ़ और सालाना सूखे की चुनौतियों से जूझ रहा था। समय के साथ गांव के लोगों ने स्थानीय समाजसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर (चेक-डैम) जैसे ढाँचों का निर्माण किया ताकि बहते पानी को रोका जा सके और भूजल का स्तर बढ़ाया जा सके।

उत्तराखंड के अलमोड़ा जिले में शीतलाखेत नाम की जगह जंगल की आग के कारण तबाह हो गई। यहीं पर आग से झुलसे जंगल के एक हिस्से में एक महिला समूह के सदस्य मिलते हैं। जैसे पिछले कुछ सालों में जंगल में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि हुई है, उसे देखते हुए महिला मंगल दल ने राज्य के वन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है। ये महिलाएं जंगल की आग को बुझाने, मुख्त तौर पर पेड़ों की शाखाओं का इस्तेमाल करके, का काम करती हैं।

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक योगंबर सिंह रावत, सामुदायिक रेडियो स्टेशन मंदाकिनी की आवाज़ को सुनते हैं। यह रेडियो स्टेशन लोगों को समय पर सरकारी सलाह देने के साथ-साथ आपदा का जोखिम घटाने और उससे बचाव के उपायों के बारे में सामुदायिक जागरूकता पैदा करने पर केंद्रित है।

ओडिशा में केंद्रपाड़ा ज़िले के बेलपाड़ा गांव के किसान इस इलाक़े में ज्यादा पानी में पनपने की क्षमता रखने वाले पोटिया धान की खेती करते हैं। बाढ़ के कारण लगातार फसलों में भारी नुकसान का सामना करने के बाद, अब इस क्षेत्र के किसान धान की संकर किस्मों की जगह पर पोटिया की खेती को बढ़ाना चाहते हैं।

थॉमस जोसेफ अपने नए घर की ऊंची गई नींव को दिखाते हैं। भारत में समुद्र तल से सबसे कम उंचाई पर स्थित केरल के कुट्टनाड क्षेत्र के निवासी जोसेफ ने खम्भों पर अपने घर को फिर से बनाया है। इस पुनर्निर्माण का मुख्य कारण हाल के वर्षों में इस इलाके में आने वाली बाढ़ की संख्या में हुई वृद्धि है।

महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के किसान राजेंद्र सीताराम खपरे अनार के पौधे के बगल में मिट्टी का घड़ा दबाते हैं। यह पारंपरिक तकनीक ड्रिप सिंचाई से नमी बनाए रखने में मदद करती है। भारत के सर्वाधिक सूखाग्रस्त जिलों में शामिल इस जिले में, ऐसा करने से अनार का पौधा झुलसा देने वाली गर्मी से बच जाता है।

मुंबई के उत्तर पश्चिमी किनारे में एक झुग्गी अंबोजवाड़ी के लोगों के साथ युवा समूह जलवायु संकट पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। एक स्थानीय समाजसेवी संस्था की मदद से उन्होंने बस्ती में उन क्षेत्रों की मैपिंग की है, जो बाढ़ की चपेट में हैं। इन्होंने मिलकर चरम जलवायु घटना के लिए एक त्वरित प्रतिक्रिया रणनीति तैयार की है।

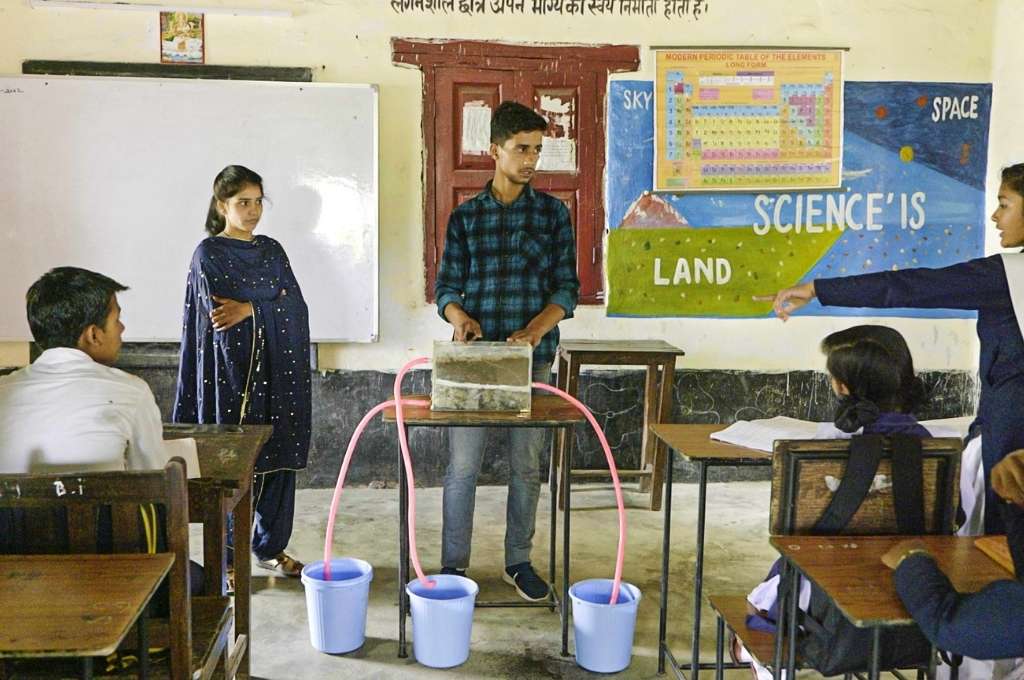

हीरा और चंदन उत्तराखंड में नैनीताल जिले के सुदा गांव में स्कूली छात्रों को जल संरक्षण और स्प्रिंग रिचार्ज तकनीक के व्यावहारिक उपयोग के तरीके सिखाते हैं। बारिश में अनियमितता के कारण राज्य को जल संकट से जूझना पड़ता है। ये लोग गांव में स्प्रिंग डिस्चार्ज को बेहतर बनाने के प्रयासों में लगे हुए हैं। ऐसा करने के लिए वे जलग्रहण वाले क्षेत्रों में जल पुनर्भरण गड्ढों की मैपिंग और खुदाई करते हैं। इससे भूजल पुनर्भरण में सुधार करने में मदद मिलती है। फलस्वरूप स्प्रिंग से निकलने वाले जल की मात्रा बढ़ जाती है।

यह फ़ोटो निबंध काउन्सिल ऑन एनर्जी ,इन्वायरॉन्मेंट एंड वॉटर (सीईईडब्ल्यू) द्वारा इंडिया क्लाइमेट कोलैबोरेटिव, एडेलगिव फाउंडेशन और ड्रोक्पा फिल्म्स की साझेदारी में की जाने वाली फेसेज ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंस डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट का हिस्सा है।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।

—

अधिक जानें

- इस पॉडकास्ट को सुनें और जानें कि नीति निर्माताओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में जलवायु संवेदनशील समुदायों को शामिल करने की आवश्यकता क्यों है।

- इस लेख को यह समझने के लिए पढ़ें कि भारत को अधिक जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की आवश्यकता क्यों है।

- इस लेख को पढ़ें और जानें कि कैसे मेघालय में एक समुदाय की देशी खाद्य प्रणाली जलवायु अनुकूलन सिखाती है।

अधिक करें

- अगर आप फेसेज ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंस फ़िल्मों का उपयोग या स्क्रीन करना चाहते हैं तो milan.jacob@ceew.in पर संपर्क करें।

लेखक के बारे में

-

मिलन जॉर्ज जैकब एक संचार विशेषज्ञ हैं जो दृश्य कहानी कहने के शौक़ीन हैं। वह वर्तमान में काउन्सिल ऑन एनर्जी, इन्वायरॉन्मेंट एंड वॉटर (सीईईडबल्यू) में मल्टीमीडिया टीम का नेतृत्व करते हैं। उन्होंने पहले रिसोर्स ग्रुप फॉर एजुकेशन एंड एडवोकेसी फॉर कम्युनिटी हेल्थ के टीबी कॉल टू एक्शन प्रोजेक्ट के साथ काम किया था। इससे पहले, वह नई दिल्ली में एचटी मीडिया लिमिटेड में संपादकीय टीम का हिस्सा थे। मिलन एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म, चेन्नई और हैदराबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं।

-

शॉन सेबस्टियन एक फिल्म निर्माता और स्वतंत्र पत्रकार हैं। वह विकास केंद्रित मल्टीमीडिया सामग्री में विशेषज्ञता वाले प्रोडक्शन हाउस ड्रोकपा फिल्म्स के सह-संस्थापक हैं। पिछले छह वर्षों में, शॉन ने विभिन्न राज्य सरकारों, समाजसेवी संगठनों और डिस्कवरी+ और आईआरआईएन जैसे समाचार प्लेटफार्मों के लिए कई डॉक्युमेंटरी का निर्देशन किया है। वह 2011-12 में लैम्प के फेलो थे और सेंट स्टीफंस कॉलेज, दिल्ली और हैदराबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं।